健康コラム

健康課題への取り組み・対策

帝京大学臨床研究センターセンター長・教授 大須賀穣氏

プレコンセプションケアの対応

−大須賀穣氏(帝京大学臨床研究センターセンター長・教授)−

プレコンセプションケアは、性別を問わず、

正しい知識を持って行動につなげていくこと

こども家庭庁で5か年計画が策定され、プレコンセプションケアへの関心が高まっている。とはいえ、「プレコンセプションケアとはなんだろう?」という人も多く、また「自分には関係がない」と感じている人も少なくない。プレコンセプションケアとは、性別を問わず、将来の妊娠・出産や健康を見据えて、若いうちから生活習慣を整え、必要な知識を持って備えるという考え方だ。妊娠を考えている人だけでなく、すぐに妊娠を予定していない人や、妊娠の予定のない人にとっても、ライフデザインの視点から重要な意味を持つ。

また、健康や性に関する知識を持つことは、本人の健康維持だけでなく、パートナーとの関係性や職場、家庭、地域での相互理解や支援にもつながっていく。そこで、産婦人科医であり、「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会」にも携わり、日本産科婦人科学会監事も務める大須賀穣氏に、プレコンセプションケアの基本から、社会でどう広げていくか、職場でどのように支援を進めるかについてお聞きした。

プレコンセプションケアの概念は古くからある

「プレコンセプションケア」の考えは、古くはギリシャ時代からあり、スパルタの優秀な兵士を増やすために、女性がたくましい身体を持つことでたくましい子どもが産まれるというものでした。経験的に母親、場合によっては父親が健康であることがその子の将来の健康につながると知られていたのではないでしょうか。

最近では研究の積み重ねにより、妊娠前の心身の状態が、どのような影響を及ぼすかさらに分かってきました。たとえば、昔は「小さく産んで大きく育てなさい」などと言う人もいましたが、今、それは完全に間違った知識であると分かっています。母親がやせていると、低出生体重児が生まれる可能性が高くなります。すると、その子が将来糖尿病や高血圧などさまざまな生活習慣病を発症しやすいのです。

このように正しい知識の必要性が重要視され、プレコンセプションケアがあらためて注目されるようになってきたのでしょう。

2025年5月にこども家庭庁で「プレコンセプションケア推進5か年計画」が策定されました。その対象は、一般的に考えるプレコンセプションケアより広いように思われるかもしれません。

プレコンセプションケアは、妊娠を計画している人だけではなく、妊娠、出産を考える前から健康管理をしておく必要があります。また、女性に限らず、男性の生活習慣なども、妊娠しやすさ、子の将来に影響を与えると分かっています。健康管理は、食生活、睡眠、運動習慣をよく保つこと、また過度の飲酒、喫煙、そしてドラッグなど、「やってはいけないこと」を遠ざけるといった生活習慣の中で行うものです。

妊娠、出産に臨む人の年齢も昔と比べ幅広くなり、40歳で妊娠しようという人もいますし、卵子凍結、卵子提供などの選択肢もあるので、可能性としては、プレコンセプションの対象は何歳でも当てはまります。「プレ」という言葉から誤解されがちですが、必ずしも妊娠の前だけではなく、妊娠と妊娠の間、もしくは、妊娠が終わった後なども含まれます。

また、全員が妊娠するわけではないので、あまり「妊娠」にとらわれすぎてもいけないというのが今の社会的背景です。「私は妊娠しないから、健康を気にしなくていい」わけではなく、誰もが「ライフデザイン」を考えて、将来はどうしたいか、そのためにどんな健康状態でいたいかと考えることが必要です。

ですからプレコンセプションケアの対象は幅広いのです。

まずは正しい知識を広め、一定層に個別の働きかけを

職域でプレコンセプションケアを推進することは、従業員本人のほか、関わる多くの人が知識を持つことにつながります。

たとえば思春期の子を持つ人が正しい知識を持っていれば、親として、健康や性の基本や生殖に関する基礎知識、避妊、またパートナーとの関係の築き方といったことを教えられます。特にパートナーとの関係は勝手にできるわけではなく、それまでの社会生活の中で一定の知識として身につけていく必要があります。うまく関係が築けないと性暴力のような問題も生じやすくなります。性暴力を性暴力だと気づかない人もいます。

妊娠、出産だけではなく、育児についても、「育児って大変だよ」「産んだら子どもが勝手に育つのではないよ」という知識を持つことで育児中の人への尊敬や配慮にもつながります。また、育児に支援が必要な人には産後ケアセンターなどの支援があるといった情報に接しておくと、いざというときに「支援」を探すことができます。

感染症予防も大切です。今、梅毒が流行しています。これは妊娠中に感染すると母子感染のリスクがあります。ほかにも風疹、麻疹、水痘、ムンプス(おたふくかぜ)など妊娠や妊孕性に関わる感染症があり、自分に抗体があるか知らない人も多いのです。身近な人が妊娠したときに感染させてしまうリスクもあります。これらの抗体価を調べることでワクチンなどの対応ができます。男性がその必要性について気づく機会は少なく、啓発が必要です。

妊娠、出産したときのメンタルヘルスも同様で、産後の鬱による自殺が増え、妊産婦の死亡原因では最も多くなっています。最近では男性にもパートナーの出産前後のメンタルケアの重要性への理解が広がっています。理解が足りないと、女性を追い詰めてしまいかねません。そういうリスクがあると知っていれば、気づいて相談もできます。

プレコンセプションケアを「当たり前が当たり前じゃない」に気づくきっかけにしてほしいです。

たとえば生理痛がある状態を「当たり前」と思うとがまんしてしまいます。生理痛は薬で治すこともできます。生理痛や月経不順は放置してはいけません。女性は月経が健康のバロメーターです。「がまん=普通」では、治療が必要でも治療につながりません。

また、顧客や取引先にもいろいろな人がいます。知識があれば必要な配慮もできます。生理や妊娠で困っている人がいるかもしれないといった気づきができます。「当たり前が当たり前じゃない」という認識は、ジェンダーの話、LGBTQといった多様性の話にもつながっていきます。

必要な知識は広範にわたりますが、まずは一般的な知識を広く全体に持っていただき、その上で特定の年齢層や性別をターゲットとした働きかけをすることが有効だと思います。

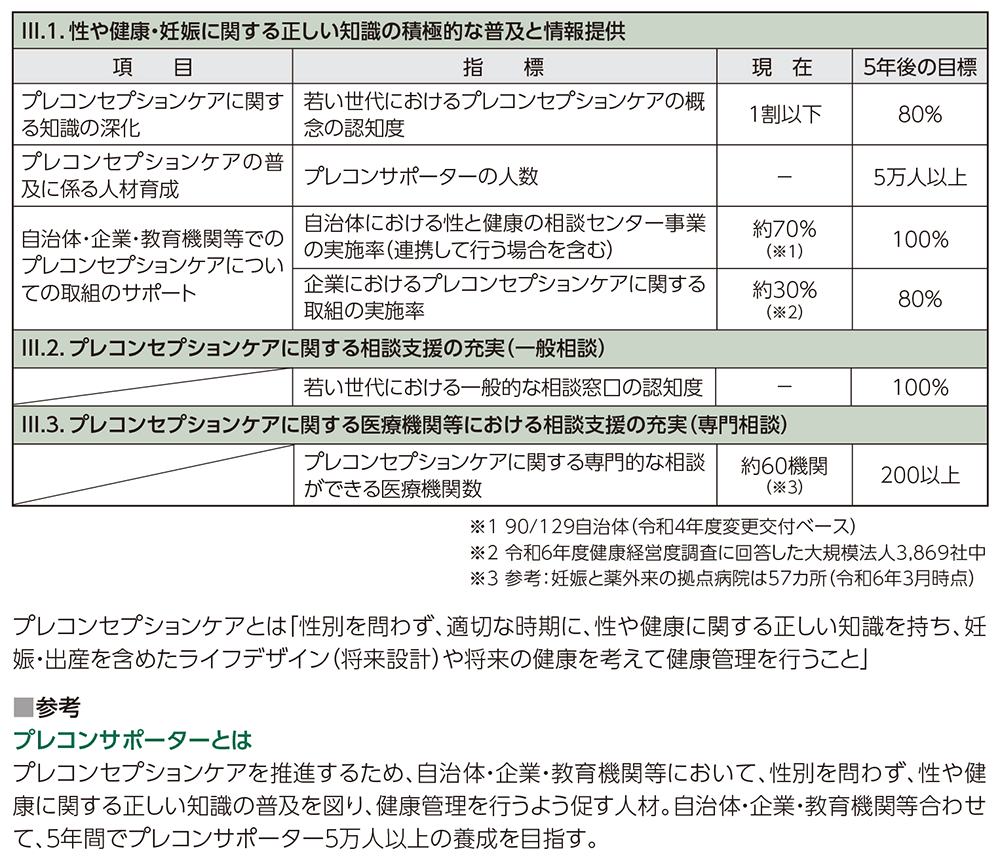

プレコンセプションケア推進5か年計画指標一覧

(国が実施する今後5年間の集中的な取組)

受診が専門的なケアのきっかけに

個々の専門的なケアに関しては、産婦人科にまず受診していただかないと始まらないため、きっかけ作りが必要です。

多くの産婦人科医など専門家が、セミナーやプレコンセプションケアの啓発活動に取り組んでいます。こうしたことが相談のきっかけになり得ます。

日本とは医療制度が異なりますが、フランスなどではかかりつけの産婦人科医を持つことが普及しています。そういった存在があると月経や妊娠のことで相談しやすいでしょう。

日本では受診のチャンスの1つとしてがん検診があります。婦人科のがん検診の受診率はまだ低いので、もっと活用の余地があります。

妊婦健診、出産後の相談なども産婦人科医との接点として大きなものになります。これらを手厚くすることで、プレコンセプションに関わる話を、広く行き渡らせていくことができます。

労働安全衛生法の健診の標準的な問診票に「月経困難症、月経前症候群、更年期で職場において困っていること」を尋ねる項目が追加される予定です。全ての健診ではありませんが、そういったものも受診のきっかけになるとよいと思います。

帝京大学臨床研究センター

センター長・教授

大須賀 穣 氏

こども家庭庁の「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会」ではプレコンセプションの概念をどのように広めるかが1つの大きな議題でした。ディスカッションする中で、プレコンセプションケアに関する認知が極めて低いこと、これを国民の多くが知る概念にするために何をすべきかが課題となったのです。

「プレコンサポーター」を5年間で5万人養成するということもその一環です(参考)。

産業医や医療職のいない職場も多いです。ですから、プレコンサポーターという、ベースの知識を持ち、前向きに啓発に取り組んでくれる存在が増え、従業員への支援制度や相談窓口の紹介、啓発資材を配るなどの活動の中心になってもらえたら、啓発の助けになります。

職域での支援は、啓発と同時に実施

職域で支援を行うとき、支援と啓発の両方を行うことが重要です。たとえばがん検診や保養施設などの補助を行うとき、同時になぜそれが福利厚生になっているのか、病気の早期発見やストレスのリフレッシュの重要性といった説明をすると、本人の知識が増え、意識が高まり、普段から健康に気をつけることにもつながります。

健康診断の受診の強制はできませんから、受診率を高めるためには、対象者にメリットとデメリットを知らせることで、行動を起こしてもらうのです。

その際、相談窓口を明確にしておくことも重要です。モチベーションが高まった従業員が相談したいと思ったとき、それが分からないとそこで行動が止まってしまいます。

職域の担当者も経営者も忙しい中であっても、プレコンセプションケアに取り組むことにはメリットがあります。

たとえば、月経困難症や月経前症候群、更年期障害などは、業務において体調不良でロスしている時間や経済損失を考えると、支援した方が経済的にも利益があります。また、不妊症治療でも、通院しにくさから会社を辞めるという人がいます。

補助金など「経済的支援」とともに、フレックスタイムや休暇をとりやすい仕組みを作るといった「時間的支援」をすることで、本人も働きがいや労働意欲が増し、本来の能力をさらに生かすことができるでしょう。

個人の幸福と企業の生産性向上が両立するということです。

健康問題に対する働きかけとして、私が提唱しているのはホップ・ステップ・ジャンプの三段階です。ここでいうホップは知識を持つこと、ステップは自分の体調について気を配り、異常があればそれを認識すること、そしてジャンプは、受診をする、生活習慣を改善するといった行動を起こすことです。知る、気づく、動くの三段階です。

職場で支援する場合は、まず知るについては、啓発活動もしくは相談です。そして気づくは、本人が気づくように声がけを行います。体調がよくないときに上手に「どうしたの」と声がけをできることが望ましいでしょう。たとえば、月経前症候群などは本人でも自覚がないことがあります。知る、気づくのサポートがあれば改善につながる可能性が高まります。本人が不快、もしくは負担に感じないような配慮も必要となります。

そしてジャンプ。実際の行動につなげていくことでは、やはり適切な受診が柱になります。

そうしたことを実現して職場としてプレコンセプションケアに取り組んでいくためには、窓口の明確化、支援と啓発のセット、そして時間的、経済的支援を提供することがカギとなってくるでしょう。