健康コラム

企業・健保訪問シリーズ

~健康経営 事例紹介~

昨今、「従業員の健康=企業の重要な資本」との考え方のもと、健康経営を実践する企業が増えています。「企業・健保訪問シリーズ」では、さまざまな工夫で健康経営に成功している企業をご紹介していきます。

企業・健保訪問シリーズ

~健康経営 事例紹介~

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

日本経済社会を支える基盤としての健康経営を追求

経済産業省は、2014年度から健康経営に係る各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む企業・法人が、社会的に評価を受けることができる環境整備を進めてきた。3月11日には「健康経営銘柄2024」の選定企業、「健康経営優良法人2024」の認定法人を公表した。制度創設以降、コラボヘルス、働き方改革関連法の施行といった企業従業員への健康維持・増進に関連する施策が増加し、近年は「人的資本経営」の側面から健康経営を重視する企業・法人が増えている。そこで、経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課の橋本泰輔課長、同課の徳増陽係長に、健康経営施策のこれまでの成果や今後の目指すべき姿を伺った。

働き方改革や人的資本経営が社会に浸透して後押し

──「健康経営銘柄2024」「健康経営優良法人2024」の特徴的な傾向を教えてください。

橋本さん ▶

健康経営銘柄では、2024年は卸売業で商社が5社入りました。これは昨年までにはなかった傾向です。昨年は31業種49社だったのですが、今年は27業種53社となり、選ばれなかった業種が増えた一方、選定企業そのものは増えました。その意味で、業種によって若干偏りがあったとも言えます。

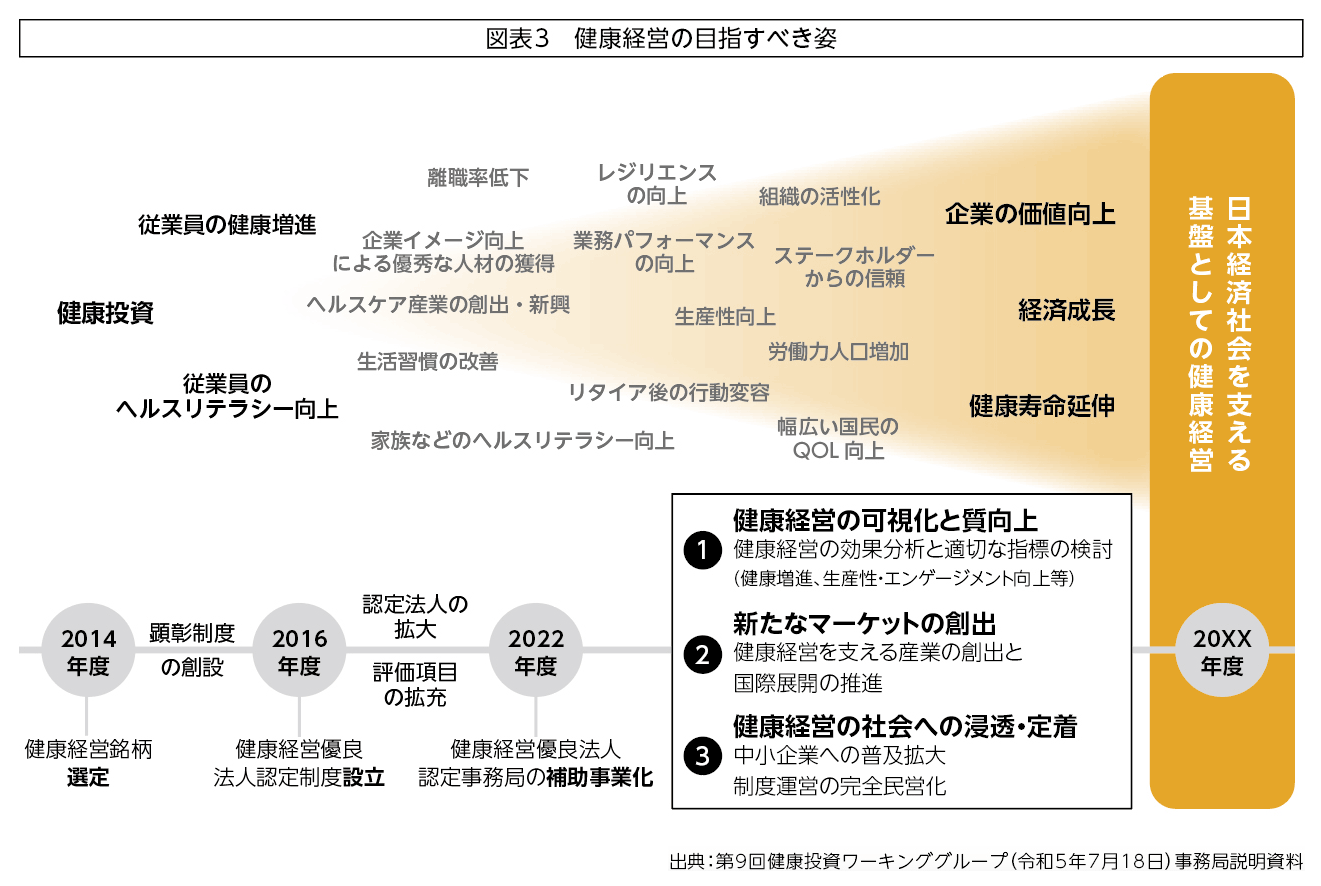

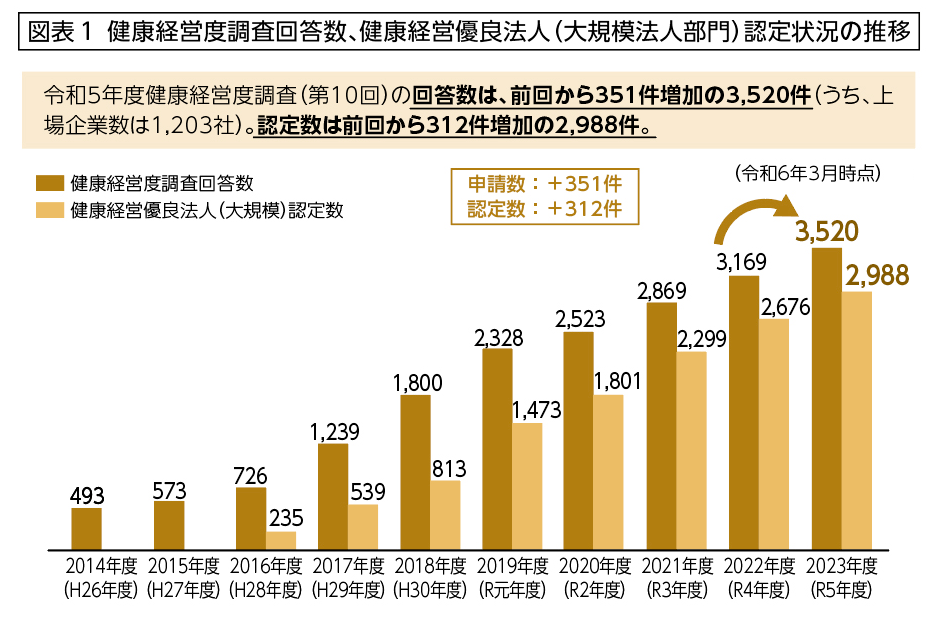

健康経営優良法人の認定数は、大規模法人が2988法人、中小規模法人が1万6733法人となり、おかげさまでいずれも右肩上がりで増えています(図表1、2)。

健康経営度調査の回答数について、業種ごとの平均値や標準偏差を出していますが、平均偏差値が高いのは医薬品、電機機器、銀行業といった業種でした。逆に低いのが、金属製品、卸売業、小売業になっています。

健康経営銘柄53社のロゴをコラージュしたポスターを説明する、

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長 橋本泰輔さん(右)、同課係長 徳増陽さん

──認定数が右肩上がりで増えてきた要因をどのようにお考えですか。

橋本さん ▶

健康経営施策に関連するこの10年を振り返ると、安倍政権における働き方改革が2010年代後半にあり、2020年頃から「人的資本経営」ということが言われ始めました。人手不足など日本が抱える構造的な問題に対する対応として、女性活躍や人的資本の重要性が言われてきた中、その土台である「健康」の価値を経営者が非常に高くみるようになってきたのではないでしょうか。

健康の価値は企業の大小に関わらず重要ですが、中小企業の場合はそれを分かって健康経営を実践しているところと、そうでないところの開きが非常に大きい。大企業の場合、たとえ健康経営の制度に参加していなくても、何らかの取り組みはされていると思います。しかし、中小企業では言葉すら知らないところもあります。世の中の99.7%は中小企業であり、法人数では177万社ある中、優良法人はようやく1万7千社、約1%というレベルです。逆に、伸びしろは非常に大きいとも言えます。

健康経営は、毎年、その時点の社会課題に応じて中身をブラッシュアップしてきました。2023年度の健康経営度調査では、育児・介護と仕事の両立支援に関する施策や女性の健康課題に対する施策を問う項目を見直すなど、時代のニーズに応じて変えています。健診などの法律に基づく制度と異なり、運動論として機動的に見直すことができ、柔軟性のあるところが健康経営の利点かと思います。

認知度は確実に向上 効果検証が今後の課題

──健康経営の効果をどのように捉えているのでしょうか。

徳増さん ▶

健康経営の浸透について、例えば中小企業向けのアンケートで、「健康経営の意味や内容を知っている」割合は、2017年の10%から2023年は36%までに増加しています。メディアに関連記事が掲載された件数や、検索件数も順調に増加しています。

目に見える健康のアウトカムはまだ出せていないのですが、認知度は確実に向上しているので、次の段階としてそうした成果を出していければと考えています。

橋本さん ▶

確かに効果検証のところはまだまだ不十分なので、そこが今後の課題です。効果検証のための具体的な指標として、1つはアブセンティーイズム、プレゼンティーイズム、ワーク・エンゲージメントというパフォーマンス指標があります。銘柄選定企業やホワイト500の認定を受ける企業には直近の実績値や測定方法を開示してもらっていますが、複数年度の結果が蓄積されてくると、効果検証も進んでいくのではと期待しています。

離職率については、2021年の厚生労働省「雇用動向調査」による全国平均が11.1%のところ、健康経営優良法人2023認定企業は4.6%、健康経営銘柄企業は2.2%と低い傾向にありました。中小企業は、実績データはまだありませんが、6373社を対象に健康経営の効果を聞いたアンケートでは、「従業員の健康状態の改善」「企業ブランドイメージ向上」「ヘルスリテラシー向上」を実感したとする割合が高かったです。

デジタル技術の活用や小規模法人の要件緩和を検討

──「健康経営2025」に向けてはどのような点を見直していきますか。

橋本さん ▶

1つはデジタル技術の活用です。今後数年程度かけて、ますます進化させていく必要があり、健康経営度調査でもPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)をどのように使っているかという項目を入れていく予定です。世の中全体でデジタルをどう使うかは課題になりますが、健康経営ではよりその流れが速く来ると考えています。

徳増さん ▶

健康経営度調査では健診情報の電子記録としての閲覧が可能かを聞いているので、まさに保険者との連携は必須になってきます。また、「女性の健康」に関する設問は2023年度も重視していますが、2024年度も女性の健康に関する組織的対応を重点的に評価していく方針としています。

橋本さん ▶

このほか、小規模法人の認定要件を簡素化することや、非正規社員も健康経営の対象に含めることを評価する方向としています。非正規社員を健康経営の対象としている企業は現状で26%しかありませんが、これをいかに増やしていくかは大事なことです。

──健康経営施策の今後をどのように考えているのでしょうか。

橋本さん ▶

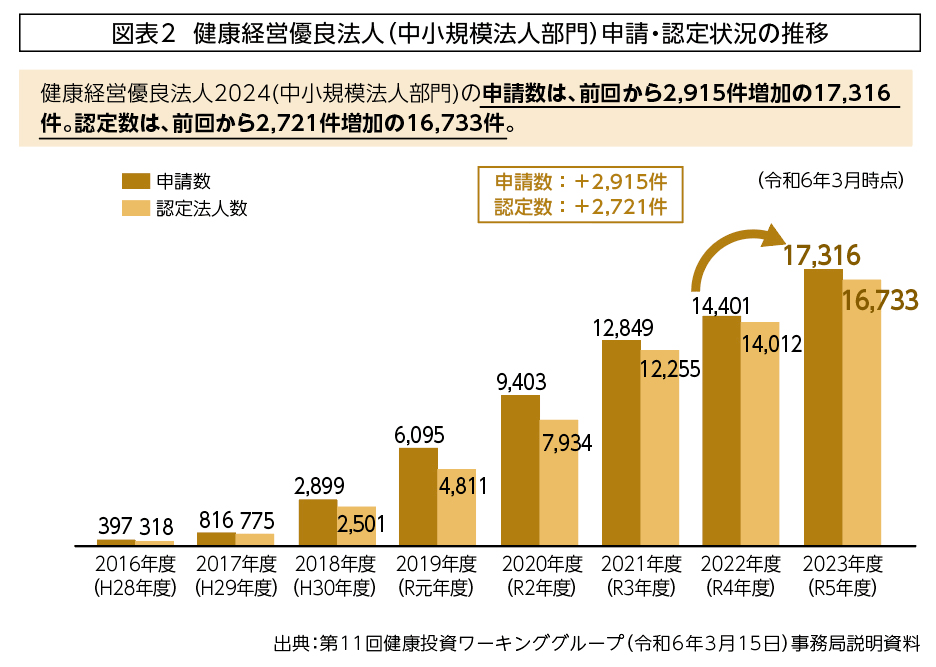

「健康経営の目指すべき姿」(図表3)を昨年夏に公表しましたが、当面はこの方針でいきたいと考えています。

健康経営はもともと「企業の価値向上」をベースに取り組み始めましたが、これから徐々に健康経営を経験した従業員が定年退職していく。すなわち、健康な習慣を身に付けた人が退職していくことになります。また、従業員が健康になると、食生活をはじめ生活習慣、行動が変わり、家族にも波及していく。健康経営は必然的に労働力人口の増加にもつながりますし、健康寿命の延伸、それをベースにした経済成長にもつながっていく。そこまでいくと、「日本経済社会を支える基盤としての健康経営」という目指すべき姿に近づくのではと考えています。

当面は、①健康経営の可視化と質の向上、②新たなマーケットの創出、③健康経営の社会への浸透・定着――の3つをしっかりと進めていきます。

①では、先ほども申し上げたとおり効果分析をしっかりと行い、それを皆さんにアピールすることで質を高めていきます。②は、健康経営を進めるに当たり外部サービスをかなり使うので、そうしたマーケットを育てていくことで多くの人が健康経営を進めやすくなる環境を整備していきます。また、外部マーケット自体が経済成長や産業の発展につながり、健康経営の概念が国際的に広まれば、健康経営により生まれたマーケットの海外展開にもつながっていくだろうと考えています。

③は、これが本質論だと思いますが、社会により浸透・定着させるためには中小企業がまだ1%なので、そこをどう広げていくかが核になります。運営については完全民営化させて自立させる方向を目指しています。国として制度設計や大きなビジョンを示すことで、民間と二人三脚で進めていければと考えています。

さらに、健康経営の取り組みを外部に発信していくことも重視しています。2024年度からは、大企業のホワイト500だけでなく、中小企業のブライト500を目指す場合にも取り組みの情報開示をしてもらうことを検討しています。

情報が開示されると、自社の取り組みを見てもらえるという利点の一方で、外部の目にさらされるため、本当に健康経営を実践しているのか、説明責任が生じます。

徳増さん ▶

大企業であれば情報の開示は投資家向けという意味もありますが、中小企業では地域の中で、「隣はどうなっているんだ」という情報源としての使われ方もあり得ます。中小企業こそ、認定を取ったことをしっかりとアピールしてほしいですね。

──最後に、健保組合への期待をお伺いします。

橋本さん ▶

今後、デジタルを使った健康づくりを浸透させていく中で、健保組合が持つデータをどう使っていくかはカギになっていくでしょう。デジタルテクノロジーを使った健康経営というところで、健保組合に存在感を発揮していただきたい。先進的な健保組合から、多くの好事例をつくっていただければと考えています。

徳増さん ▶

傘下に多くの小規模事業所を抱えている健保組合では、健保組合が主導的に動いて他社の事例を伝えたり、健康経営の取り組み支援を行っているケースもあると聞きました。健保組合にはそのような強みがあると思います。